えにしについて

えにしの約束PROMISE

-

01その人らしい生き生きとした

在宅での生活を送れるよう、尽力します。

私たちは最後まで生き生きとしたその人らしい生活を過ごせるようにと心から願っており、その目的の為に尽力します。

当院の院長がこのクリニックを立ち上げようと思った一番大きな理由です。ご本人やご家族など周囲の方が在宅での生活を希望されている一方で、健康上の理由や身体活動上の理由、環境上の理由などで、在宅生活を継続できない多くの例を経験してきました。 関係機関の方々との緊密なネットワークの中で、私たちが在宅医療、在宅リハビリテーションを提供する役割をしっかり果たし、チーム体制でご本人やご家族等を支えることができれば、そういった多くの方のうち、少なくない方々が希望に添った在宅生活を継続できると考えています。 私たちは疾病・障害を持つ方も含めて地域の皆さま全員が、最後まで生き生きとしたその人らしい生活を過ごせるようになればと心から願っており、その目的のために尽力して参りたいと考えています。是非、皆さんと一緒のチームとしてお役に立たせてください。

-

02関係機関のみなさまとの

相談・連携を徹底いたします

在宅医療関係者の皆様、病院の皆様と密な連携をし、 より強固なチームとして、ご本人・周囲の方々が納得できる 在宅生活を支えるお手伝いをいたします。

在宅医療の大きな課題のひとつは、病院と異なり、医療・介護に関する人的資源が集約化されていないことから生じやすい情報共有不足・連携不足ではないでしょうか。

その一方で、認知症、独居、貧困、老々・認々介護など、健康課題のみならず、介護面、環境面、経済面等で、病院や施設以上に連携が必要となるような課題が次々と発生するという厳しい現実があります。これらの困難な課題に対して周囲の関係者がばらばらで一貫性のない対応を行っても解決されないのは当然だと思いますし、解決するためにウルトラCのようなものはなく、関係機関同士が密に連携し合い、こうではないか、ああすべきではないか、と本人やご家族も含めて関係者が悩みながら一歩一歩進めていくしかないものだと考えています。当院の院長はこれまで、世田谷成城の高級住宅地、台東区浅草・上野の下町、大田区蒲田の工業地帯と、様々な特徴のあるエリアで、ケアマネージャー様、訪問看護師様、訪問リハビリセラピスト様、訪問介護士様、福祉用具業者様といった在宅関係者の皆様、そして病院の皆様と密な連携しながら診療活動を行ってきた豊富な実績を持っております。是非、みなさまと強固なチームとして連携し、ご本人・周囲の方が納得できる在宅生活を支えるお手伝いをさせてください。 -

03専門医による充実した在宅医療を提供します

在宅医療関係者の皆様、病院の皆様と密な連携をし、 より強固なチームとして、ご本人・周囲の方々が納得 できる在宅生活を支えるお手伝いをいたします。

在宅医療の大きな課題のひとつは、病院と異なり、医療・介護に関する人的資源が集約化されていないことから生じやすい情報共有不足・連携不足ではないでしょうか。

その一方で、認知症、独居、貧困、老々・認々介護など、健康課題のみならず、介護面、環境面、経済面等で、病院や施設以上に連携が必要となるような課題が次々と発生するという厳しい現実があります。これらの困難な課題に対して周囲の関係者がばらばらで一貫性のない対応を行っても解決されないのは当然だと思いますし、解決するためにウルトラCのようなものはなく、関係機関同士が密に連携し合い、こうではないか、ああすべきではないか、と本人やご家族も含めて関係者が悩みながら一歩一歩進めていくしかないものだと考えています。

当院の院長はこれまで、世田谷成城の高級住宅地、台東区浅草・上野の下町、大田区蒲田の工業地帯と、様々な特徴のあるエリアで、ケアマネージャー様、訪問看護師様、訪問リハビリセラピスト様、訪問介護士様、福祉用具業者様といった在宅関係者の皆様、そして病院の皆様と密な連携しながら診療活動を行ってきた豊富な実績を持っております。是非、みなさまと強固なチームとして連携し、ご本人・周囲の方が納得できる在宅生活を支えるお手伝いをさせてください。 -

0424時間365日、安心の医療体制

夜間休日も所属医師2名体制で迅速対応 当院の研修を受けた医師が的確対応

「24時間365日」の在宅医療をクリニックといっても、実は対応に大きく差があるのが実情です。 昨今は、外部の医師派遣会社を通じて往診を行い「24時間365日」対応を行っている場合が多数あります。 しかしながら、当院としては迅速で的確な対応を行うのはやはり所属医師が直接対応することが重要だと考えております。

えにしでは、患者様に安心していただける安定した医療提供体制を守るため、夜間・日曜日においても常時、当院に所属し当院の診療方針を熟知した2人医療の医師により往診対応を行なっております。 また、えにしでは日曜日以外の祝日は職員が通常通りの出勤しており、通常通りの対応となっております。 -

05リハビリテーションの力で 本人の生きる力を最大限活かします

在宅医療とリハビリテーションを同時に提供し、本人やご家族の目標・課題を共有しながら安全・効果的でありつつ本人の生きる力を最大限に発揮できるリハビリテーションを心がけます。

在宅医療は健康状態が急激に低下するのを止める力はありますし、低下するスピードを弱めることはできます。しかしながら、急激であれ徐々にであれ、低下してしまった体力・ADLを取り戻すことは在宅医療の力だけでは難しい場合が多いのが実情です。在宅でのリハビリテーションは本人に残された「生きる力」、「生きようとする力」を最大限活用して、望ましい生活を取り戻し、本人らしい生き生きとした生活を続けるための貴重なツールになります。 当院では、在宅医療とリハビリテーションを同時に提供する数少ないクリニックであり、本人やご家族の目標・課題を共有しながら安全で効果的なリハビリテーションを提供できるのが強みでもあります。また当院院長は、リハビリテーション科専門医として、脳梗塞・脳出血後、骨折後、神経難病など、リハビリテーションが必要な疾患領域について豊富に担当してきています。訪問診療との同時提供も含め、訪問リハビリテーションについても、是非当院にご相談ください。

-

06「食べること」をサポートします

嚥下内視鏡を用いた検査で客観的な評価を行い、言語聴覚士や訪問看護師への指導で摂食嚥下リハビリテーション・摂食機能訓練を行ったりご本人やご家族への食事指導を行います。

食べることは、必要なエネルギー量と栄養素を摂取する目的とともに、生活を彩る喜びでもあります。高齢になり、あるいは脳卒中や神経難病によって食べたいものが食べられなくなることも珍しくありません。 誤嚥性肺炎にならない安全な食事を行うためにも、ご本人に合った食形態、量、食事方法で行う必要があります。そのためにも、当院では、嚥下内視鏡を用いた検査で客観的な評価を行い、言語聴覚士や訪問看護師への指導で摂食嚥下リハビリテーション・摂食機能訓練を行ったり、ご本人やご家族への食事指導を行います。 ※当院の院長は、「食べること」の専門家である摂食嚥下リハビリテーション学会の認定士です。

理事長紹介About Our President

- 総院長(理事長)

- 天本 健司

- 学歴

- 滋賀医科大学卒業 医師・医学博士

- 経歴

- 滋賀医科大学附属病院(滋賀県大津市)、初台リハビリテーション病院(東京都渋谷区)、船橋リハビリセンタークリニック(千葉県船橋市)、在宅総合ケアセンター成城(東京都世田谷区)、たいとう診療所(東京都台東区)、かわいクリニック(東京都大田区)

- 資格

-

- (1)在宅医療専門医(日本在宅医学会)

- (2)日本在宅医学会指導医

- (3)リハビリテーション科専門医(日本リハビリテーション医学会)

- (4)がん緩和ケア研修修了医(東京都)

- (5)認知症サポート医(東京都)

- (6)難病指定医(東京都)

- (7)身体障害者福祉法指定医(東京都)

- (8)義肢装具適合判定医(厚生労働省)

- (9)日本臨床栄養学会認定臨床指導医

- (10)フレイルサポート医(東京都健康長寿医療センター)

- (1)(2)日本在宅医学会:03-5802-3490

- (3)日本リハビリテーション医学会:03-5280-9700

- (4)東京都医療政策課:03-5320-4389

- (5)東京都在宅支援課:03-5320-4276

- (6)東京都疾病対策課:03-5320-4471

- (7)東京都施設サービス支援課:03-5320-4146

- (8)国立障害者リハビリテーションセンター学院:04-2995-3100

- (9)日本臨床栄養学会:03-5840-6131

- (10)地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター:03-3964-1141(代表)

※上記資格の事務局連絡先は以下のとおりです。

- 所属学会

-

- ・日本在宅医学会

- ・日本リハビリテーション医学会

- ・日本プライマリ・ケア連合学会

- ・日本臨床栄養学会

- ・日本腹膜透析医学会

- ・日本睡眠学会

連携病院Collaborative Hospital

当クリニックは、夜間・休日も24時間365日のオンコール体制をとることで、 患者様とご家族様に安心の医療体制を提供いたしますが、CT、MRIなどの精密検査が必要な場合や専門的医療が必要な場合、また在宅での治療が困難で入院治療が必要な場合には、後方支援病院との連携・紹介により適切に対応いたします。

これらへの対応のため、当院では地域の病院様と相互に連携を取り交わしております。以下の病院様が当院の連携病院となっています。

- 練馬区

- 順天堂大学医学部附属練馬病院 / 練馬光が丘病院 / 練馬総合病院 / スズキ病院 / 大泉生協病院 / 陽和病院 / 田中脳神経外科病院 / 川満外科 / 島村記念病院/ねりま健育会病院

- 板橋区

- 日本大学医学部附属板橋病院 / 帝京大学医学部附属病院 / 東京都健康長寿医療センター / 板橋中央総合病院 / 豊島病院 / 高島平中央総合病院 イムス記念病院/明理会東京大和病院/安田病院/上板橋病院

- 新宿区

- 東京女子医科大学病院/JCHO東京新宿メディカルセンター/慶應義塾大学病院

- 杉並区

- 河北総合病院 / 荻窪病院 / 越川病院 / 東京衛生アドベンチスト病院 /杏林大学医学部附属杉並病院

- 中野区

- 総合東京病院 / 東京警察病院

- 文京区

- 順天堂大学医学部附属順天堂医院

- 北区

- 順天堂医院

- 品川区

- NTT東日本関東病院

- 和光市

- 国立病院機構埼玉病院/坪田和光病院

- 朝霞市

- TMGあさか医療センター/朝霞厚生病院

- 新座市

- 新座病院 / 新座志木中央総合病院 / 堀ノ内病院

- 西東京市

- 保谷厚生病院 / 佐々総合病院 / 西東京中央総合病院/武蔵野徳洲会病院

- 武蔵野市

- 武蔵野赤十字病院

- 三鷹市

- 杏林大学医学部附属病院

- 小平市

- 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 / 公立昭和病院

- 清瀬市

- 国立病院機構東京病院

- 東村山市

- 多摩北部医療センター

- 入間郡

- 埼玉医科大学病院

- 所沢市

- 防衛医科大学校病院

※上記以外の病院へもご希望に応じて紹介・搬送可能です。

在宅医療専門医育成プログラム

当クリニックは、一般社団法人日本在宅医学会の研修施設に指定されており在宅医療を志す医師のための研修プログラム「えにし在宅ケア研修プログラム」を提供しています。 当プログラムを通じて在宅医療専門医を目指す、先生方の受入を積極的に進め、在宅医療の充実、向上、発展に寄与して参りたいと考えております。

各種指定医療に対応

- ・生活保護法(中国残留法人等支援法)指定医療機関

- ・難病医療費助成指定医療機関

- ・東京都心身障害者医療費助成制度(マル障)

- ・労災保険指定医療機関

- ・被爆者一般疾病医療機関

- ・指定自立支援医療機関

- ・身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医

- ・難病医療費助成制度における指定医

- ・労災保険指定医療機関

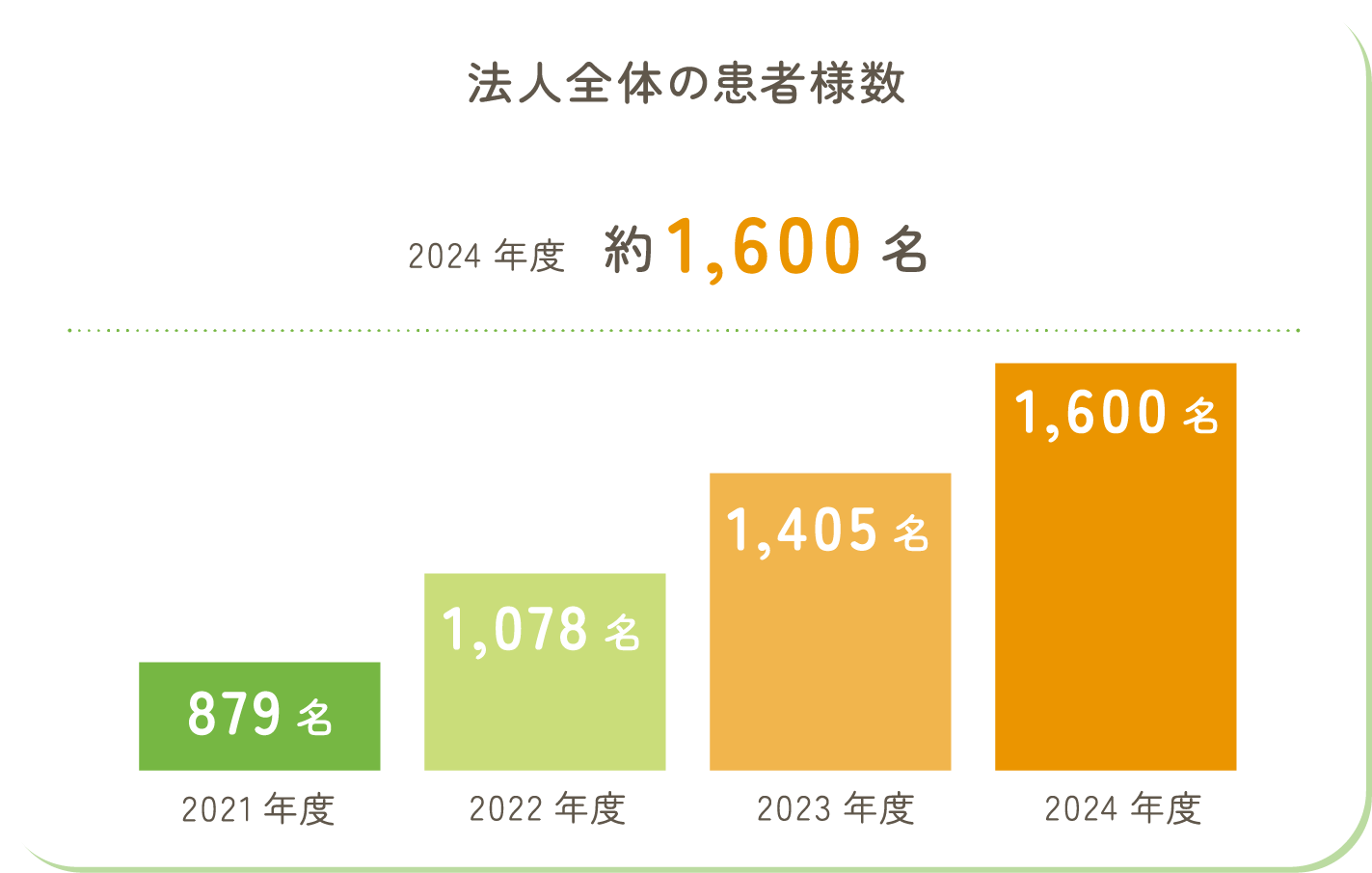

数字で見るえにしDATA

総患者数

約 1,680 名

(2025年4月現在)常勤・非常勤医師の総数

約 65 名

(2025年4月現在)