高尿酸血症

高尿酸血症(こうにょうさんけっしょう)は、血液中の尿酸の濃度が7.0mg/dLを超えた高い状態をさします。尿酸は血液を通じて腎臓に運ばれ、尿として排出されますが、何らかの原因で尿酸の生成が過剰になるか、排泄が不十分な場合に血中尿酸濃度が高くなります。この状態が「高尿酸血症」です。高尿酸血症の原因は大きく分けて2つあり、「尿酸の生成過剰」と「尿酸の排泄低下」によって発生します。それらが混在しているタイプもあります。

1. 尿酸の生成過剰

食事

プリン体を多く含む食事(赤身肉や内臓類、魚介類、アルコールなど)を過剰に摂取すると、尿酸の生成が増加します。

肥満

肥満は尿酸の生成を促進し、排泄を妨げることが多いです。

糖尿病

インスリンの働きが低下している場合、尿酸の排泄が減少し、高尿酸血症を引き起こすことがあります。

過度の飲酒

特にビールなどのアルコールはプリン体を多く含んでおり、尿酸の生成を促進します。

2. 尿酸の排泄低下

腎機能の低下

腎臓が正常に機能しないと、尿酸の排泄が不十分となり、血中尿酸濃度が上昇します。

遺伝的要因

一部の人は遺伝的に尿酸の排泄が不十分で、高尿酸血症になりやすいことがあります。

薬物の影響

利尿剤など、尿酸の排泄を妨げる薬物の使用も、高尿酸血症を引き起こす原因となることがあります。

高尿酸血症の症状

高尿酸血症自体には特別な自覚症状がありませんが、長期間、尿酸が血液中に溜まり続けることで、次のような疾患が引き起こされることがあります。

1. 痛風

- 高尿酸血症が進行し、尿酸が結晶化して関節に沈着することで発症します。

- 痛風は急性の激しい関節痛を引き起こします。特に足の親指の付け根の関節が痛むことが多いです。

- 関節や耳介、手の指、ひじ、かかと、アキレス腱など尿酸の結晶が溜まってコブができる痛風結節になることもあります。

2. 尿路結石

高尿酸血症が続くと、尿中の尿酸が結晶化し、尿路結石(尿酸結石)を形成することがあります。結石が尿管に詰まると、その部分で炎症を起こして激痛を生じ、腰痛や血尿が起こることがあります。

3. 腎機能の障害

高尿酸血症が続くことで、腎臓に尿酸の結晶が沈着し、腎臓にダメージを与え慢性腎臓病へ至る可能性があります。これが進行すると、腎不全を引き起こすこともあります。

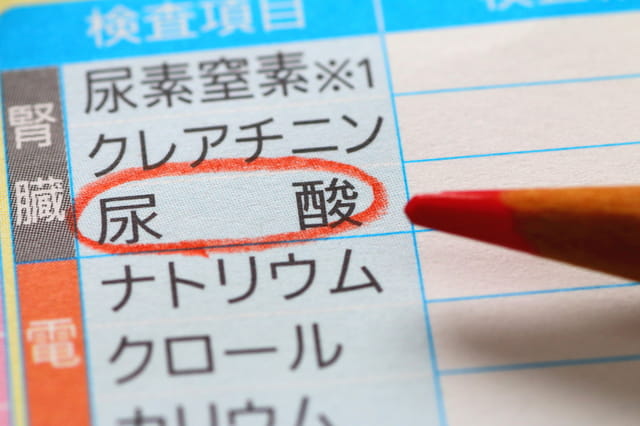

高尿酸血症の診断

高尿酸血症は、血液検査で尿酸値を測定し、血液中の尿酸の濃度が基準値を超えているかどうかで診断されます。

通常、血清尿酸値が7.0 mg/dL以上であれば、高尿酸血症と診断されることが多いですが、基準値は検査機関によって多少異なる場合があります。

高尿酸血症の治療方法

高尿酸血症は、生活習慣の改善と、必要に応じて薬物療法によって管理します。

1. 生活習慣の改善

食事療法

プリン体を減らす赤身肉や内臓、魚介類(特に干物や魚卵)のプリン体を多く含む食品をできるだけ控えましょう。

また、アルコールの摂取を控えめにすることが大切です。

お酒の中でも特にビールはプリン体が多いため、控えることが重要です。

十分な水分(特に水やお茶)を摂ることで、尿酸の排泄を促進し、

尿酸結石のリスクを減らすことができます。

ただし、清涼飲料水などの果糖が多い飲み物は、尿酸値を上げてしまうため避けましょう。

野菜を積極的に摂取し、肉食に偏らないように1日3食の栄養バランスを考え、規則正しく食べることが大切です。

体重管理

肥満が高尿酸血症を悪化させるため、適正体重(BMI(体重【kg】÷身長【m】2)25未満)を維持することが重要です。

運動

適度な運動が推奨されますが、強度の高い無酸素運動(短距離走、筋力トレーニングなど)は尿酸値があがりやすいため、注意が必要です。軽めの有酸素運動(ウオーキングやラジオ体操)が適しています。症状によって適した運動が違ってきますので、主治医と相談してからおこなってください。

2. 薬物療法

生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られない場合、薬物療法が必要になります。主に以下のような作用の薬が使用されます。

尿酸排泄促進薬

尿酸の排泄を促進する薬です。

尿酸生成抑制薬

尿酸の生成を抑えます。

痛風発作治療薬

尿酸降下薬による治療を始める前に痛風発作が起こった場合は、まず痛風発作を治療薬で痛みや腫れを抑えます。

予防法

高尿酸血症を予防するためには、バランスの取れた食事、適切な水分摂取、アルコールの摂取を控えるなど食生活の見直しが必要です。原因となるものを摂取しないように気をつけましょう。また、適度な運動を習慣づけ、健康的な体重を維持するための生活習慣の改善も重要です。併せて、定期的な健康チェック(血液検査、尿酸値の確認)をすることで、高尿酸血症の早期発見と予防につながります。